Description physique

Caractère

Protection

- Longévité

- Mortalité

- Maladies et pathologies

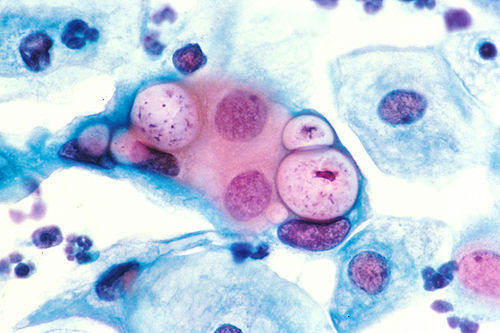

- Chlamydiose

- Rétrovirus

- Parasites

- Le koala et les hommes

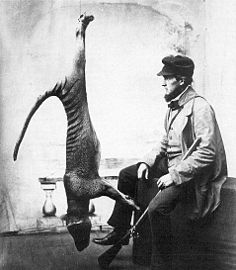

- Intérêt économique des fourrures

- Intérêt économique du tourisme

- Menaces actuelles pour la survie de l'espèce Aujourd'hui, la perte d'habitat et l'impact de l'urbanisation (comme les attaques des chiens ou les accidents de la route) sont les menaces les plus graves pour la survie du koala. Ces dernières années, certaines colonies ont été durement touchées par les maladies, plus particulièrement, chlamydia. Un problème supplémentaire est posé par le fait que 80 % des koalas vivent sur des terrains privés. Cela est particulièrement vrai sur la côte orientale australienne, où la spéculation immobilière fait rage. L'eucalyptus est aussi utilisé pour fabriquer du mobilier de jardin. 60 % des forêts subsistant en Australie sont composées d'eucalyptus, mais seulement 18 % de ces forêts ne sont pas bouleversées par l'abattage des arbres. L'espace vital se réduit aussi par la déforestation, les mesures d'assèchement des sols et la construction de clôtures. De plus, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère entraînerait un déclin des apports nutritifs des feuilles d'eucalyptus en diminuant leur taux de protéines et en augmentant leur taux de tanins.

- Protection: Historique

- Protection in-situ

De 13 à 18 ans, les informations disponibles sur son espérance de vie dans la nature sont peu fiables ; on estime que les femelles ont en moyenne une espérance de vie de 15 ans, tandis que les mâles atteignent en moyenne les 10 ans, car ils se blessent plus pendant les combats, se déplacent normalement plus loin et habitent dans des habitats médiocres. Les koalas sauvages vivent généralement moins longtemps qu'en captivité (18 ans pour les mâles, jusqu'à 19 ans pour les femelles). L'espérance de vie des koalas vivant dans les banlieues ou près d'une autoroute est particulièrement courte. Elle se situe en ce cas à deux ou trois ans pour un mâle.

Les ennemis naturels des koalas sont les dingos, une grande chouette d'1,40 m d'envergure appelée ninoxe puissante (Ninox strenua), les aigles d'Australie (Aquila audax), les varans, les pythons et l'homme. De plus, les sécheresses et surtout les feux de forêts peuvent leur être dangereux. Les implantations humaines engendrent des sources supplémentaires de dangers, telles que les automobiles, les chiens errants, un risque d'incendie plus grand (tels les incendies de 2019 en Australie), les insecticides, les maladies (dues entre autres au stress) et les piscines.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|